DishBrain, le réseau de neurones biologiques qui joue au ping-pong… et fait tiquer la communauté scientifique

⏱ 5 minUne publication dans une revue scientifique prestigieuse décrit un réseau de neurones biologiques en culture, interconnecté avec une simulation du jeu Pong. Elle fait un tabac sur les médias en ligne, mais les chercheurs en neurosciences lui reprochent des abus qui tendent à la faire passer pour une annonce majeure… qu’elle n’est pas.

À côté des chercheurs qui conçoivent des réseaux de neurones artificiels, il y en a d’autres qui réalisent des réseaux de neurones… biologiques, vivants. Comme cette équipe australienne dont les travaux ont été publiés le 12 octobre dernier dans la prestigieuse revue scientifique Neuron sous le titre : “In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world”. Soit en français, en substance : « Des neurones in vitro apprennent et manifestent une sensibilité lorsqu’ils sont intégrés dans un univers de jeu simulé. » Précision : le jeu en question est une version simplifiée du célèbre Pong, premier jeu vidéo de l’histoire, commercialisé par Atari en 1972. Cette publication a fait l’objet d’un emballement médiatique : elle a été très vite répercutée, souvent avec des titres emphatiques, par de nombreux médias en ligne, dont certains très réputés, comme Nature.com ou BBC.com. Mais elle a provoqué d’autre part un tollé dans la communauté scientifique concernée, qui n’a pas manqué de s’exprimer sur Twitter.

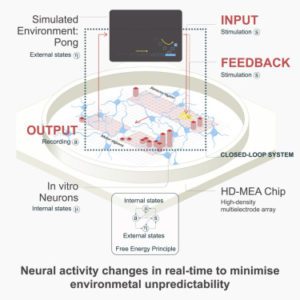

Décrivons succinctement l’expérience. Les chercheurs australiens ont cultivé des neurones, en l’occurrence environ 800 000, de souris, mais aussi d’origine humaine (obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPSC), ce qui signifie qu’elles descendent de cellules somatiques) sur un réseau de quelque 26 000 électrodes. Ils ont stimulé ces neurones via certaines électrodes à l’aide de signaux codant la situation de jeu et récolté ailleurs des signaux biologiques interprétés comme le déplacement de la raquette. Afin “d’encourager” ces neurones à apprendre, une stimulation régulière était appliquée au réseau lorsque la raquette renvoie la balle, tandis que l’échec était sanctionné par une stimulation aléatoire. La publication affirme qu’après cinq minutes de jeu, la raquette contrôlée par le réseau rattrapait la balle plus souvent que si elle était déplacée au hasard.

Schéma de principe de l’expérience DishBrain

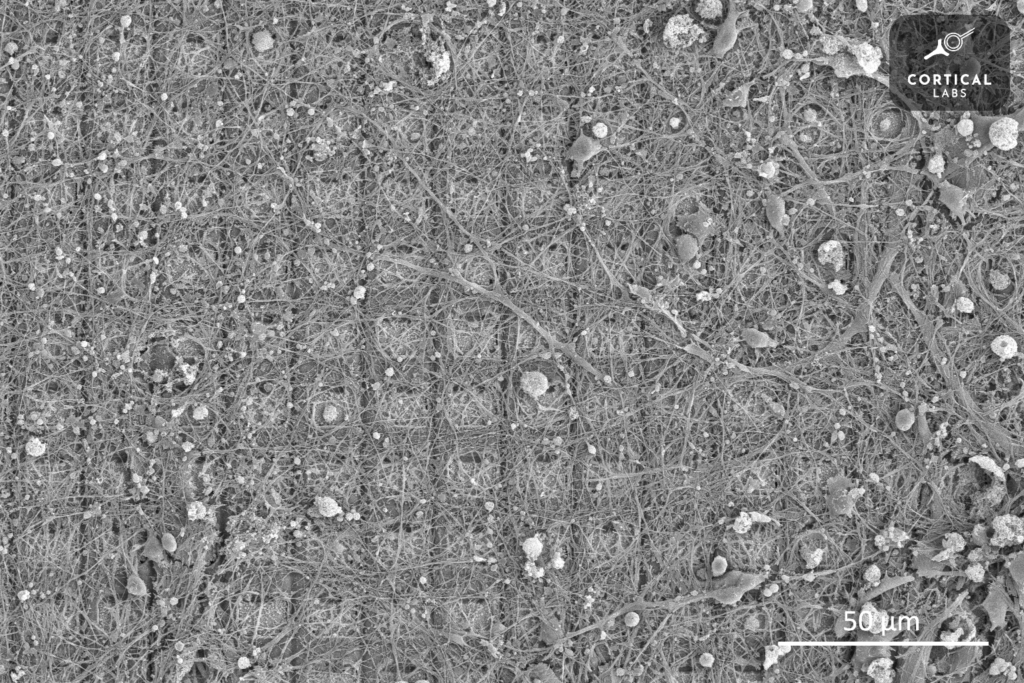

Vue au microscope du réseau de neurones biologiques sur la grille d’électrodes

Des vocables détestables

« Leurs résultats ne sont pas si convaincants que cela, mais ils sont emballés dans un texte qui utilise des mots… destinés à faire le buzz. », explique par exemple le neurobiologiste Emmanuel Procyk, directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe Neurobiology of executive functions au SBRI (Stem-cell and Brain Research Institute) de Lyon. C’est notamment le terme “sentience”, utilisé dans le titre et que l’on retrouve dans le texte, qui a fait bondir de nombreux chercheurs, qui ont exprimé leur étonnement, notamment via Twitter. D’après le Cambridge Dictionary en ligne, le mot anglais “sentience” signifie « La capacité d’éprouver des sentiments » (“The quality of being able to experience feelings”). « Ce terme décrit des capacités mentales chez les animaux, précise le chercheur. Une capacité de ressenti subjectif… de la douleur, notamment. Et là, on est à des années-lumière… De la même manière, l’article utilise le mot “intelligence” pour qualifier le comportement de leur réseau. Même leur formule “goal directed behaviour” (« comportement orienté vers un objectif ») est abusive. » Rien ne laisse penser en effet que ce plat de neurones ait formulé le moindre objectif.

Mais le vocabulaire employé n’est pas le seul objet des critiques. « Techniquement, l’idée n’est pas nouvelle, affirme Romain Brette, directeur de recherche Inserm et responsable de l’équipe Neurosciences computationnelles des systèmes sensoriels à l’Institut de la Vision de Paris. Bien d’autres équipes ont tenté d’apprendre une tâche à un réseau de neurones en culture. Mais la publication australienne ne cite pas des travaux similaires qui lui ont ouvert la voie. Or il suffit de faire une petite recherche sur Google Scholar pour voir que de nombreuses équipes ont fait des choses semblables. Au premier clic, on trouve notamment cette publication dans Frontiers in Neural Circuits d’une équipe italienne, qui remonte à 2012 : “Modular neuronal assemblies embodied in a closed-loop environment: toward future integration of brains and machines”. Ces travaux consistaient à faire piloter un petit robot simulé par un réseau de neurones cultivés, qui apprenait à éviter les obstacles… » Une expérience très proche de celle décrite dans la publication australienne, donc. Mais pourquoi n’est-elle pas référencée, comme il se doit, dans cette dernière ?

Des travaux similaires passés sous silence

En cherchant un peu plus, on trouve même des publications encore plus anciennes qui ont pavé la route de cette spécialité. « Cela fait plus de vingt ans que des équipes parviennent à créer des réseaux de neurones en culture qui “apprennent”, assure Jérémie Naudé, chargé de recherche CNRS à l’Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. On trouve par exemple en 2001, dans le Journal of neurophysiology cette publication signée par une équipe israélienne : “Learning in network of cortical neurons”. Ces auteurs n’utilisent pas le mot “intelligence”, encore moins le terme “sentience”. Mais on ne trouve aucune référence de cette publication dans l’article australien. Si leurs auteurs s’étaient contentés de présenter leur travail comme incrémental, il n’aurait peut-être pas bénéficié d’un tel engouement médiatique. »

On a donc assisté sur Twitter à un concert d’indignations. Ainsi, Stefano Nichele, un chercheur norvégien qui assure travailler « avec des neurones biologiques dans des boîtes de Petri […] depuis six ans », après avoir dit à quel point il trouve problématique l’usage du mot “sentience”, fournit une short list de six publications scientifiques majeures qui auraient dû être référencées par les chercheurs australiens. De son côté, Lana Sinapayen, une chercheuse des Sony Computer Science Laboratories, à Kyoto, lance un cri du cœur : « Je n’ai littéralement jamais vu un article aussi similaire au nôtre et pourtant nous n’avons reçu aucune citation – ce qui signifie que nous ne serons probablement jamais cités par les journaux grand public. Nous : des neurones corticaux de rat sur MEA [matrice de microélectrodes, ndlr] pilotent un robot mobile. Eux : des neurones corticaux de souris/humains sur MEA jouent à Pong. » Elle fait référence à la publication qu’elle a cosignée en 2015 et qui a été présentée à ECAL 2015, la 13e conférence européenne sur la vie artificielle.

Un conflit d’intérêts

Si DishBrain provoque un tel tollé, ce n’est pas juste parce qu’elle froisse quelques chercheurs non référencés. « C’est grave, estime Emmanuel Procyk. Car Neuron est un journal de grande renommée… » Et il est donc logique qu’il soit pris au sérieux par des médias généralistes. Qui risquent de donner à cette publication une importance qu’elle n’a pas, et de colporter, solidifier cette idée cocasse qu’une culture de neurones aurait des sentiments. « L’usage de ces termes peut avoir un impact négatif dans le grand public », s’inquiète le chercheur. Par ailleurs, note-t-il, « Il y a un gros conflit d’intérêt. » Certains des signataires ont des connexions avec la start-up Cortical Labs, qui a financé ces travaux et affiche son intention de capitaliser sur eux. À commencer par le premier co-auteur, Brett Kagan, qui en est le directeur scientifique. Le recours à un vocabulaire tonitruant et le fait de donner à ce DishBrain des allures de manipe “révolutionnaire” en ne la reliant pas aux expériences similaires qui l’ont précédé, s’explique sous l’angle d’une communication d’entreprise. Mais on comprend mal que ces procédés proscrits par l’éthique de la science passent le filtre de l’examen par les pairs (peer-reviewing) d’une revue prestigieuse comme Neuron. « Nous sommes toute une équipe de chercheurs qui s’organise pour publier une réaction, indique Emmanuel Procyk. Dans Neuron… ou ailleurs. »