Le Subterranean Challenge de la Darpa met robots et roboticiens à l’épreuve… d’un scénario de catastrophe en sous-sol

⏱ 5 minDes robots envoyés en éclaireurs après une catastrophe dans un environnement souterrain ? La crème de la robotique mondiale a testé ce scénario en vraie grandeur lors du Darpa SubT Challenge dont la finale avait lieu la semaine dernière.

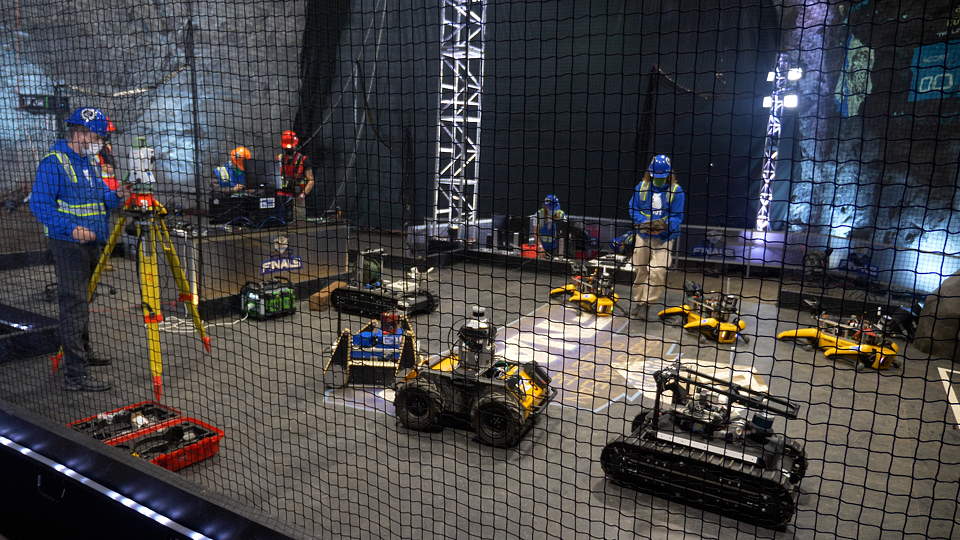

Cela faisait trois ans que les compétiteurs attendaient ce moment. Du 21 au 24 septembre derniers se tenait enfin à Louisville (Kentucky), la finale du Subterranean Challenge, SubT pour les intimes. Un défi lancé à la fine fleur de la robotique mondiale par la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), agence qui finance aux États-Unis l’essentiel des recherches à vocation militaire. Huit équipes finalistes ont envoyé leurs robots explorer une ancienne carrière à la recherche de survivants et d’objets divers disséminés par les organisateurs sur un pseudo théâtre de catastrophe.

Sur la première marche du podium, l’équipe Cerberus, associait des laboratoires universitaires états-uniens (universités du Nevada à Reno et de Californie à Berkeley) et européens (école polytechnique fédérale de Zurich (ETH), université norvégienne de sciences et de technologie et université d’Oxford) ainsi que deux entreprises spécialistes de l’aérospatial (Sierra Nevada Corporation) et des drones (Flyability, basée en Suisse). Elle est repartie avec un chèque de deux millions de dollars.

Dans le temps imparti de soixante minutes, l’escouade de robots de l’équipe Cerberus a localisé 23 des 40 artefacts (mannequins et objets divers) dispersés dans la carrière. Cela en jouant sur les capacités respectives de quatre robots quadrupèdes de la société zurichoise ANYbotics (un spin-off de l’ETH) et de cinq drones de trois origines différentes (université de Reno, ETH et Flyability). On peut dire que du côté matériel, cette victoire est surtout suisse.

Les rôles clés de l’IA sur le terrain

Mais c’est en fait le logiciel qui était le plus sévèrement mis à l’épreuve. Car le règlement n’autorisait qu’un seul humain aux commandes de cette escouade robotique et prévenait que les conditions de transmission par voie hertzienne seraient déplorables. Les neuf robots victorieux, partis sans carte ni GPS, étaient donc passablement autonomes. L’intelligence artificielle était au rendez-vous, pour assurer de nombreux rôles : vision artificielle, fusion sensorielle d’informations provenant de caméras, lidars et autres capteurs, cartographie au fil de l’exploration ou prise de décision devant l’obstacle.

On a frôlé l’ex-aequo, puisqu’il a fallu départager les deux meilleures équipes sur une petite minute d’écart dans la chronologie de leurs efforts. La deuxième place, et un chèque d’un million de dollars, ont été décernés à l’équipe CSIRO Data61, menée par le CSIRO (le CNRS australien), associé au Georgia Institute of Technology d’Atlanta et à l’entreprise australienne Emesent, spécialiste des drones. Elle avait déployé deux robots à chenilles ATR de la société australienne Bia5, deux quadrupèdes Spot de Boston Dynamics, que l’on ne présente plus, et deux drones développés par la société Emesent. Les robots de CSIRO Data61 ont eux aussi localisé 23 artefacts dans la carrière, contre 18 pour l’équipe Marble (université du Colorado à Boulder et Denver, université de Californie à Santa Cruz et Scientific Systems Company), classée troisième et gratifiée d’un demi-million de dollars.

Les robots à l’assaut d’un parcours chaotique

Outre les supposés survivants sous forme de mannequins, les robots devaient repérer tout une liste disparate d’objets : téléphone portable, sac à dos, extincteur, mais aussi perceuse, ventilateur, corde, casque, cube… Les conditions de la catastrophe souterraine simulée étaient assez rudes pour être proches d’un cas réel. Les concurrents étaient prévenus que leurs robots allaient devoir circuler sur un parcours comprenant plusieurs niveaux, des passages étroits, des virages aigus, des escaliers, des rails, des montées et des descentes sévères, des culs-de-sac, de la boue, de l’eau… Certains passages pouvant même subir des changements intempestifs tels que des écroulements ou des éboulements. À cela s’ajoutaient des zones poussiéreuses que les systèmes sensoriels devaient affronter.

Les équipes étaient donc invitées à développer des panoplies logicielles capables d’assurer navigation, cartographie, recherche d’objets cibles en conditions austères, coordination et stratégie sur un terrain passablement chaotique, comportant des obstacles en tous genres, potentiellement dynamiques, et avec une visibilité possiblement dégradée. Le genre de situation qu’une escouade robotique du futur pourrait rencontrer sur un site réel comme une mine, un tunnel, un réseau de métro ou autre, après une explosion, une collision ou un séisme.

Parallèlement à l’épreuve impliquant des robots bien réels, une autre compétition voyait s’affronter virtuellement des robots purement logiciels dans une simulation numérique d’un site souterrain. Elle a vu s’affronter onze équipes et a été emportée par l’espagnole Dynamo, la tchèque CTU-Cras-Norlab et Coordinated Robotics, qui se résume à un homme, l’informaticien californien Kevin Knoedler.

Cette finale du Subterranean Challenge de la Darpa était organisée sur le site de la Mega Cavern de Louisville (Kentucky), une ancienne carrière de calcaire exploitée jusque dans les années 1970. Depuis le lancement du challenge en 2018, trois épreuves préliminaires, mettant en scène des situations différentes, avaient déjà donné aux concurrents l’occasion de se confronter. En 2019 le Subterranean Tunnel Circuit leur proposait une pseudo-catastrophe dans une mine dédiée à la recherche (NIOSH research mine) à Pittsburgh, dans l’État de Pennsylvanie. En 2020, le Subterranean Urban Circuit les invitait sur le site d’une centrale nucléaire jamais terminée (Satsop Business Park) à Olympia, dans l’État de Washington, et devenu tout à la fois terrain d’exercice, entrepôt et bien d’autres choses. Cette année devait avoir lieu une troisième épreuve préliminaire, le Subterranean Cave Circuit, dans une grotte naturelle, mais elle a été annulée pour cause de pandémie.

Un impact au-delà de la compétition

L’objectif du Subterranean Challenge est d’encourager le développement de systèmes robotiques complexes qui pourraient un jour intervenir dans des missions souterraines de recherche et de sauvetage ou de reconnaissance militaire dans des environnements confinés et dangereux. La Darpa organise depuis longtemps des concours portant sur toutes sortes de problèmes, de la reconnaissance de la parole à la lutte contre le Chikungunya. La robotique a été plus d’une fois à l’honneur. Avec tout d’abord le Darpa Grand Challenge (2004 à 2005) qui a mis en compétition des véhicules autonomes dans un coin du Désert des Mojaves, et le Darpa Urban Challenge de 2007, qui a vu s’affronter des véhicules autonomes dans un environnement urbain simulé sur une base militaire désaffectée. Et enfin le Darpa Robotics Challenge (2012 à 2015) au cours duquel des robots, le plus souvent bipèdes, devaient accomplir une série de tâches telles que progresser à travers des décombres, ouvrir une porte, monter une échelle, percer un panneau à l’aide d’un outil ou repérer et fermer une vanne.

Ces défis sont à chaque fois l’occasion pour l’agence militaire et pour la communauté concernée, d’évaluer le potentiel applicatif de ces technologies dans un contexte donné. Ce dernier est certes mis en scène mais de manière à se rapprocher au mieux de la réalité, une sorte de bac à sable permettant à la fois de détecter pistes prometteuses et talons d’Achille mais également de mesurer les efforts à fournir encore pour atteindre les objectifs envisagés. Le Subterranean Challenge vient de confirmer que la robotique a de l’avenir sur le terrain de l’après-catastrophe, même sous terre.

Pierre Vandeginste

Crédit des photos : ©Darpa Subterranean Challenge

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne Youtube du Darpa SubT Challenge:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6wMum5UsYvYpbhQALOcbhzXYTt3qnzqA