L’exemple de Criteo : « Notre AI Lab réunit une diversité de profils issus du public et du privé »

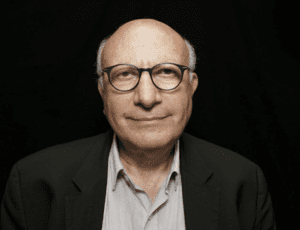

⏱ 5 minCette licorne française, leader mondial de la publicité sur Internet, implantée dans une trentaine de pays, cotée au NASDAQ depuis 2013, a choisi Paris pour son siège social et son principal centre de recherche et développement. Nicolas Rassam en est un des recruteurs techniques. Il nous dévoile les profils et les conditions de travail des chercheurs publics embauchés dans ce laboratoire spécialisé en IA de la publicité.

« Afin de garantir le succès de l’AI Lab, Criteo va étendre sa présence en France et recruter des talents d’envergure internationale pour s’attaquer aux avancées technologiques de l’intelligence artificielle », peut-on lire dans votre communiqué de presse sur la création du Criteo AI Lab en juin dernier (il compte environ 80 chercheurs et ingénieurs aujourd’hui). Quels profils de chercheurs y recrutez-vous ?

Nicolas Rassam : Notre AI Lab est un centre de recherche et développement en intelligence artificielle. Nous construisons une équipe associant une diversité de profils issus de la recherche académique et de l’industrie. Je classerais ceux qui viennent de la recherche publique en quatre catégories. Il y a ceux qui nous rejoignent après une carrière académique, en décidant de sauter le pas pour aller dans l’industrie, ceux qui ont enchaîné thèse et post doc(s), ont passé quelques années dans l’industrie, en général dans les GAFAM,« On désigne ainsi les géants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft en tête. » mais pas forcément en science des données, ou encore ceux qui viennent juste en sortie de thèse, notamment pour des raisons de stabilité professionnelle. Enfin, la quatrième catégorie concerne des chercheurs, en général de très haut niveau, qui ont souvent dix à quinze ans d’expérience dans la recherche publique et veulent découvrir l’industrie. Nous les recrutons souvent à temps partiel, à raison d’une ou deux journées par semaine, car ils souhaitent poursuivre leur enseignement. Quatre chercheurs sont dans ce cas aujourd’hui [voir le parcours de Vianney Perchet, évoqué dans un précédent article de ce dossier, NDLR]. Ils apportent leur expertise technique et leur vision. Ils participent aux projets de Criteo comme les autres. Leurs jours de présence sont fixes, mais nous leur accordons une certaine flexibilité, par exemple pour qu’ils puissent assister à des soutenances de thèses ou encadrer des examens, en récupérant ces journées.

Comment pensez-vous qu’intervient l’aspect financier dans leur choix ?

N.R. : Cela compte évidemment, mais je ne pense pas que ce soit le seul critère. Avant de nous rejoindre, ils se renseignent beaucoup sur l’aspect purement scientifique, auprès d’autres chercheurs en place chez Criteo. Comme pour toute embauche, ils négocient autant cet aspect scientifique que leur rémunération, mais ne nous leurrons pas, ils viennent aussi chez nous pour augmenter leur revenu ! Même si Criteo ne cherche pas à s’aligner sur les salaires proposés par les GAFAM, nous veillons à être compétitifs face à nos concurrents, notamment en faisant des comparaisons annuelles de rémunérations des chercheurs et des ingénieurs. Les salaires ont beaucoup augmenté ces trois ou quatre dernières années, mais cela se stabilise aujourd’hui. Heureusement, nous avons d’autres arguments que financiers : l’évolution de carrière, la mobilité interne, l’organisation régulière de nos propres conférences, les liens forts avec les communautés et le monde académique, etc. Sans oublier que certains chercheurs privilégient aussi le fait de rejoindre une entreprise Française.

Comment les identifiez-vous ?

N.R. : En France, l’IA forme un petit réseau de quelques milliers de chercheurs. Lorsque je souhaite en contacter un, dans 90 % des cas, soit je connais quelqu’un qui le connaît, soit je peux l’identifier à partir de ses publications ou de ses présentations dans des conférences. Je les contacte dans trois cadres : directement, parce leur thématique de recherche nous intéresse plus particulièrement ; à l’occasion de rencontres lors des événements que nous sponsorisons comme NeurIPS ou ICML ; enfin selon leur réputation, via des relations communes qui me font savoir qu’ils seraient intéressés. Pour notre AI Lab, nous recrutons majoritairement en France en raison de la très bonne formation qui allie une expertise poussée en mathématiques et en informatique. Nous ne sommes ni les seuls ni les premiers : pas mal de chercheurs français travaillent dans les GAFAM, qui phagocytent d’ailleurs le recrutement, avec 80 % des chercheurs en IA, dont des grands noms comme Yann Le Cun, directeur scientifique de la recherche en IA de Facebook ! Nous privilégions évidemment les compétences, toutefois nous estimons aussi que nous avons un rôle à jouer pour créer un laboratoire d’IA « à la française ». C’est la raison pour laquelle nous nous sommes installés à Paris. Nous sommes néanmoins parfaitement conscients que si l’industrie embauche tous les chercheurs à plein-temps, les générations suivantes d’étudiants ne bénéficieront pas de la même qualité de formation. Cela reviendrait à se tirer une balle dans le pied !

Mais comment évaluer la limite à ne pas dépasser pour ce transfert d’enseignants-chercheurs dans le privé ?

N.R. : Il est impossible de fixer une limite ! Nous veillons surtout à éviter les recrutements massifs comme certains GAFAM ont pu le faire. Nous accordons des temps partiels à ceux qui souhaitent poursuivre leur enseignement. Et, depuis quelques années, nous participons à l’effort de formation des futurs chercheurs en finançant des thèses Cifre« Ce dispositif de « convention industrielle de formation par la recherche » permet aux entreprises de bénéficier d’une aide financière pour recruter de jeunes doctorants dont les projets de recherche sont menés en liaison avec un laboratoire académique. ». Nous en prévoyons trois ou quatre par an. Cela est d’ailleurs bien plus facile à organiser, grâce aux liens que nous tissons avec les laboratoires via les chercheurs qui en sont issus et travaillent chez nous. D’une manière générale, leur présence dans l’industrie est primordiale pour rapprocher entreprise et laboratoires académiques. J’ajoute que ces thèses Cifre, qui permettent au doctorant une quasi alternance entre un laboratoire public et l’industrie, sont une opportunité unique en France d’expérimenter la recherche dans le privé. Car, contrairement au système anglo-saxon, les étudiants français n’ont en général jamais travaillé en contexte industriel. Ils ont beaucoup d’idées préconçues. Ils pensent par exemple qu’on ne fait que du développement, qu’on travaille sur un produit comme un ingénieur alors qu’une partie de notre recherche est théorique, comme dans un laboratoire public, mais avec l’avantage d’avoir plus de données, de serveurs, de moyens de calcul, et de pouvoir aller jusqu’à la production. Certains pensent aussi qu’on cultive le secret alors que nos chercheurs publient leurs résultats, cosignent des articles avec leurs pairs académiques et développent leurs modèles en open source.

Pourquoi y-a-t-il si peu d’échanges avec l’industrie au cours des formations doctorantes en France ?

N.R. : Les doctorats durent trois ans en France au lieu de quatre à cinq ans par exemple aux États-Unis. Là-bas, tous les doctorants font des stages de plusieurs mois en entreprise l’été. À la fin de leur thèse, ils ont environ un an d’expérience dans l’industrie. En France, il est très difficile, du point de vue administratif, d’accueillir un thésard en stage alors que c’est très courant avec des étudiants de beaucoup d’autres pays. Nous avons souvent des thésards anglais ou belges en stage, alors que je n’ai pas encore réussi à accueillir des doctorants français. La réglementation a changé (un doctorant est autorisé depuis 2016 à faire un stage en entreprise pendant ou à la fin de sa thèse) mais cela reste compliqué. Concrètement, cela suppose que le doctorant soit largement en avance pour éviter d’interrompre le financement de sa thèse. Au final, s’il prend un peu de retard, le stage tombe à l’eau. J’espère que cela va évoluer.

Propos recueillis par Isabelle Bellin